――想いは、唄で還せるんだよ。

いつか聞いた声が、ふと頭の奥でささやく。

それは決して忘れることのできない――

私にとって何よりも大切な記憶。

「……ごめんね。いつか還してあげるから」

私は何度目かも分からないその言葉を口にする。

薄暗い神社の本殿。

私は静かに祈りの言葉を口にした。

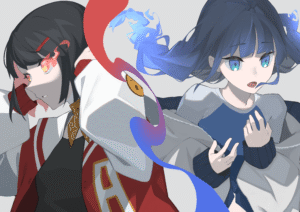

その瞬間、左目に淡い炎が宿る。

呼応するように目の前の想いが静かに光を帯びた。

その光はゆらりと揺れ、やがて風に溶けるように静かに消えていく。

それは何度も見てきた、変わらない景色。

「あの、朱璃さん……?」

隣から不安を隠しきれない声が聞こえた。

私はゆっくりと顔を上げ、いつもの作り慣れた笑顔を浮かべる。

「この子は、私が責任を持って、然るべき場所でお預かりします」

そう言葉を口にするたび、喉の奥に鉛のような重さが沈んでいく。

視線を落とすと、彼女の指先が小さく震えていた。

「……ありがとうございます」

と小さな、震えた声。

その声に滲んでいた想いを、私は聞き取れないふりをした。

あれから、どれだけ多くの想いに触れてきただろう。

私にできたのは、せめて穏やかに眠れるようにと願うこと。

そして、その想いを鎮めることだけだった。

そのたびに、胸の奥で何かがひとつ、またひとつと冷えていく。

鎮めることしかできない――

でも、いつかその想いを還すことができるように。

それは誰もが笑うような夢。

その夢は、私の願いになった。

依頼を終えた夜、私はいつもの店へ向かった。

古びた看板の下で立ち止まる。

扉の向こうから、かすかにR&Bが聴こえてくる。

店に入ると、焙煎豆の香りと低いベースラインがふわりと混ざり合った。

店長がカウンターで紙の本をめくりながら顔を上げる。

「終わったのか」

「うん、さっき終わったところ。……この子、見てくれる?」

私は手の中にあるそれをテーブルに置いた。

店長は黙って手に取り、ひと目で判断する。

「……ないな。時代が違う」

予想通りの答え。

わかっていた。それでも、確かめずにはいられなかった。

「だよね~。一応聞いただけ」

笑顔を浮かべ、いつもの調子を装う。

「店長、次の依頼ある?」

それに、店長は驚いたような、呆れたような表情を浮かべた。

「お前な……いま終えたばかりだろ。少しは休め」

「こんくらい余裕だって。店長は心配しすぎ~」

依頼書の束に手を伸ばすと、店長が慌てて声を上げた。

「おい、こら勝手に取るな!」

「隙あり! じゃ、これ行ってくるね」

背中越しに響くため息。

それを聞きながら、私は逃げるように店を飛び出した。

私は信じている。

唄があれば、想いは還せる。

この手では届かなかった願いも、

唄があれば、きっと還せると。

――だから私は、唄を探し続ける。