「実家には顔を出しているのか?」

「店長には関係ないでしょ」

「そうかもしれないが……」

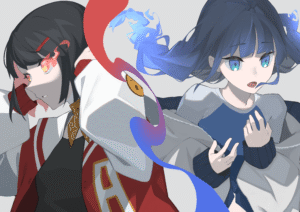

薄暗い店内で、二人の男女が話している。

蒼い髪をした女は、そのやり取りにうんざりしているようだった。

その様子に男はため息をつく。

「たまには顔を出してもいいんじゃないか?」

「…………」

女はその言葉に何も応えず、背を向けた。

「会って話すことなんて、私にはない」

その瞬間、カランカランと音を立てて店のドアが勢いよく開いた。

――――――

「素敵な出会いがありますようにっ」

思わず心の声が漏れて、ひとり苦笑いを浮かべる。

今日は待ちに待った入荷日。そう思うと、自然と口元がゆるんだ。

私、安野朱璃は、歩き慣れた道をいつもの店へ向かって歩いていた。

冬の名残を惜しむように、道の端にはまだところどころ雪が残っている。

「うぅ~寒い。そろそろ暖かくなってくれても良いのにな~」

松本の澄んだ冬の空気の中、自分の足音と独り言だけが響いていた。

視界の横を、電気自動車が音もなく通り過ぎていく。

静かで見慣れたいつもの景色に、耳慣れない低くうなるような重低音が響き渡った。

「わ~珍しい! ガソリン車だ!」

今どき見かけないレトロな風貌のガソリン車が電気自動車に連なり、ガタガタと走っていた。

すれ違う瞬間、特有の匂いが鼻腔をかすめる。

その匂いに重なるようにして、耳の奥に微かな声が聞こえた。

「ふふっ あの子、雑に扱われてちょっと拗ねてる」

誰かが内緒話をするみたいな、柔らかな声。

この街では、こういう『声』がときどき聞こえてくる。

付喪神が持ち主にこぼす、独り言みたいなものだ。

「これからも大事にしてもらえるといいね」

誰に伝えるわけでもなく、小さく呟いた。

吐いた息が白く揺れ、瞬く間に溶けていく。

その余韻を眺めていると、この前封印した付喪神の事がふと頭をよぎった。

――あの子、どうしてるかな。

穏やかに眠れてると良いんだけど。

あの時の依頼人の表情が、小さな棘のように胸の奥に残っていた。

そんなことを考えているうちに、気づけばあがたの森公園の前。

ふと横を見ると、イオンモールでは高校生たちがたこ焼きを頬張りながら楽しそうに笑っている。

その明るさに、胸の重さが少し和らいだ。

「おいしそう。 私も帰りにたこ焼き買って帰ろっと」

かじかんできた手に「はぁ~」と息を吐く。

イオンにそびえるAR広告が虹のように色を変え、冬の街に光の雨を降らせていた。

「きゃーーーハヤト君だ! カッコいい~~~」

「ライブ演出すっごく綺麗だね~。私、抽選外れちゃったんだよね……」

「マジ? 私の友達1枚余ってるって言ってたよ」

「え、ほんと? 一生のお願いっ……それ、私に譲ってください!」

高校生たちがAR広告に映し出された今流行のヴァーチャルアイドルユニット【ミラリス】の話題で盛り上がっている。

「そんなに人気なんだ~」

私は盛り上がる彼女たちを背に、反対方向へ向かって歩き出した。

ほどなくして、ガレージ型の建物が姿を現す。

リユースショップANIERA。

店の壁にある金属製の看板は経年劣化で掠れていて、「ANIERA」と「お売りください」の文字だけがかろうじて読むことができる。

ほとんどの看板がデジタル表示になっている現代では随分と珍しい。

私はいつものように勢いよくドアを開けた。

「店長〜いる〜?」

いつもどおり店長が歓迎してくれるはず――

と、扉を開いた先に先客がいた。

「あれ、お客さん? 珍しい!」

店長の他に、深い蒼色の髪の少女がカウンターの前にいた。

グレーのカーゴパンツにスタジャンを着崩している。

私の好きな感じのストリートファッション。

仲良くなれそうな予感がする。

「朱璃。いつも言っているが、ドアは静かに開けてくれ。壊れたら修理費用をおまえに―」

「じゃ、私もう帰るから」

少女は踵を返し、入口にいる私の方に向かってくる。

「あ、おい! まだ話は終わって――」

引き留めようとする店長を無視して、私の目の前で足を止めた。

「……どいてくれる?」

「え、あ、うん」

ハッとして道をあけると、彼女はそのまま出ていってしまった。

……仲良くはなれないかもしれない。